海洋環境と気候変動対策の最前線

ブルーカーボンの定義

ブルーカーボンとは、藻場、海草、マングローブ林、干潟などの沿岸・海洋生態系が大気中のCO₂を吸収し、海底に長期的に貯蔵する炭素のことを指します。これらの生態系は、海域の炭素吸収源として温暖化対策に不可欠な存在として注目されています。

なぜブルーカーボンが注目されるのか?

陸上の森林(グリーンカーボン)に比べ、ブルーカーボン生態系は単位面積あたりで1.5~10倍のCO₂を吸収・貯留できる高い能力を有します。さらに、海底の無酸素環境により、炭素は数千年単位で安定的に固定されるため、温暖化防止に極めて有効です。

ブルーカーボン生態系の種類

- 海草藻場:浅海に広がる海草群落で、魚類や貝の生息地として生物多様性にも寄与。

- 海藻藻場:昆布やワカメなどの藻類が海底に繁茂し、CO₂吸収源としても機能。

- マングローブ林:熱帯沿岸や汽水域に生える樹木群落で、高密度な炭素貯留源。

- 干潟・塩性湿地:干潮・満潮差がある沿岸域で、CO₂吸収と水質浄化の機能を有します。

国際・国内での取り組み

2009年のUNEP報告以来、IPCCや欧州連合もブルーカーボンを気候緩和の重要手段と位置づけています。EUではマングローブなどの保全・調査プロジェクトが進み、日本でも環境省や国交省による評価やクレジット制度の整備が進行中です。

ブルーカーボンがもたらす効果

- 温暖化緩和:CO₂吸収・長期貯留による大気中濃度の低減。

- 生態系の保全:多様な海洋生物の育成・繁殖環境維持。

- 地域社会への恩恵:漁業・観光・水質浄化など生活・経済活動にも寄与。

- 沿岸保全:自然の防波堤としての波や浸食緩衝機能。

課題と展望

ブルーカーボン生態系は世界中で2〜7%の速度で減少しており、日本でも東京湾の干潟の大半が消失するなど重大な危機に直面しています。

今後は保全・再生活動を強化し、炭素クレジット制度や地域連携を通じた持続的な管理が求められます。

まとめと未来への一歩

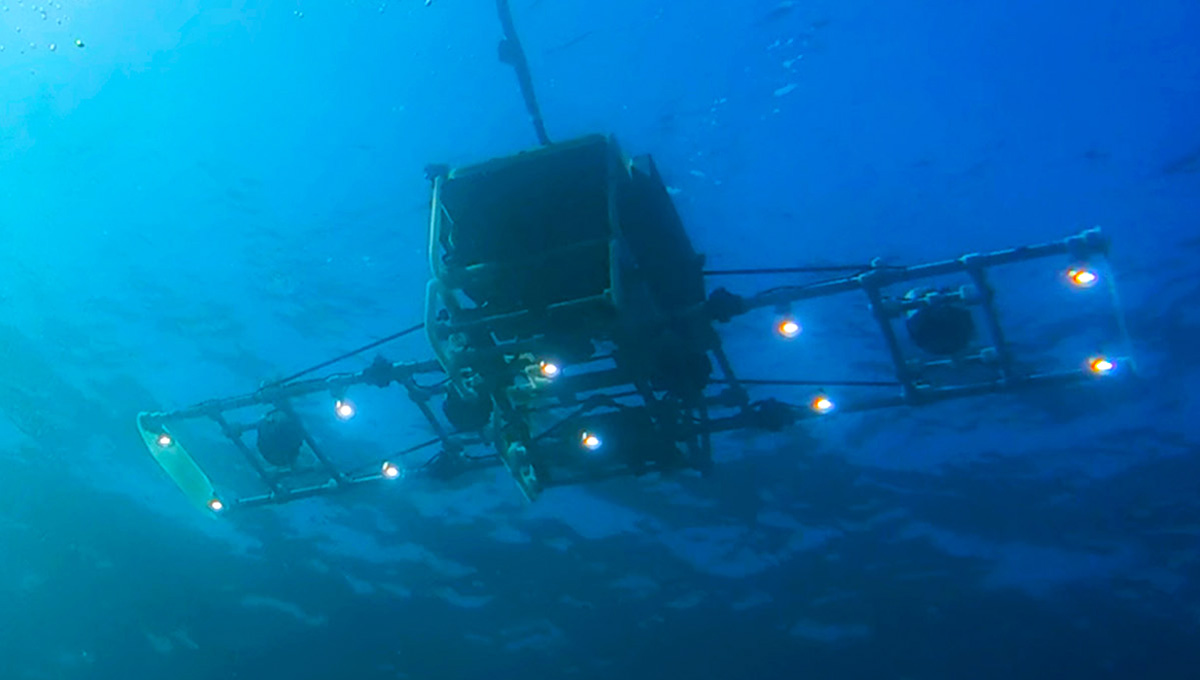

ブルーカーボンは、海洋環境を保全しながら気候変動への対応を可能にする画期的な自然由来ソリューションです。自治体・企業・研究機関が連携し、炭素吸収と生態系保護の両立を目指す取り組みが加速しています。 ウインディーネットワークは、海洋環境調査や3Dマッピング技術を通じ、ブルーカーボンの科学的可視化と保全支援に貢献してまいります。

海洋調査技術

.jpg)