自然メカニズムとITソリューションによる解明と共生

黒潮大蛇行は、紀伊半島沖を大きく迂回する黒潮流路の長期的な偏位現象です。発生・維持・終息はいずれも海洋・大気・海底地形の相互作用によって決まり、沿岸の漁業、気象、海象、港湾運用に広く影響を及ぼします。

本コラムでは、黒潮大蛇行の終息をとらえる観測の視点と、海底3Dマップ整備が果たす実務的な役割、さらに当社ソリューションを用いた意思決定の高度化について解説します。

黒潮大蛇行とは?

黒潮大蛇行とは、通常は本州南岸を沿う黒潮が、紀伊半島から遠州灘沖にかけて大きく南へ外れ、弧を描くように流れる現象を指します。数か月から数年規模で続くこともあり、「大蛇行期」と「非大蛇行期」が周期的に入れ替わるのが特徴です。この変化は、沿岸の水温や栄養塩分布を大きく変動させ、漁場や回遊経路、さらに台風通過時の高潮・波浪特性にも影響を与えます。

なぜ終息するのか(メカニズムの要点)

大蛇行は自然の力学バランスが崩れることで終息へ向かいます。たとえば、親潮や中規模渦との相互作用によって蛇行のエネルギーが失われたり、太平洋の風場や季節的な混合が黒潮の勢力を調整したりします。さらに、熊野灘や遠州灘の海底谷や陸棚斜面といった海底地形も流路の安定性に影響し、蛇行が解消へと向かう重要な要因となります。

黒潮大蛇行は「終息」したのか?

2017年8月から始まった長期にわたる黒潮大蛇行は、2025年4月に終息したと気象庁が発表しました。これは、およそ7年9か月ぶりの変化で、蛇行特有の流路が見られなくなったことによるものです。とはいえ、依然として伊豆諸島付近や紀伊半島南側には細かな蛇行の兆候が見られ、完全な平常とは言えない状態が続いています。

終息の兆候をどう捉えるか(観測と指標)

終息の兆候は複数の観測データから把握できます。衛星高度計では流路の東西偏位の縮小や等高線の変化が確認され、海面水温・海色の観測では前線帯の蛇行幅が小さくなります。また、沿岸のHFレーダや係留ブイからは流速の安定化が見られ、Argoや船舶観測では温塩躍層が平常の位置へ戻るなどの変化が観測されます。

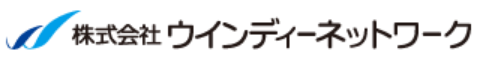

海底3D MAP整備の役割

黒潮大蛇行の終息を正確に把握するには、詳細な海底地形データが欠かせません。高解像度の海底3Dマップは、流れの付着や離脱点を定量的に把握するだけでなく、うねりや高潮のシミュレーション精度を高め、沿岸リスク評価を現実に近づけます。また、漁場や資源管理にも役立ち、洋上風力や海底ケーブルといったインフラ設計・保全の根拠としても活用されます。

海底マップを高精度に作成する「海底マッピングシステム」

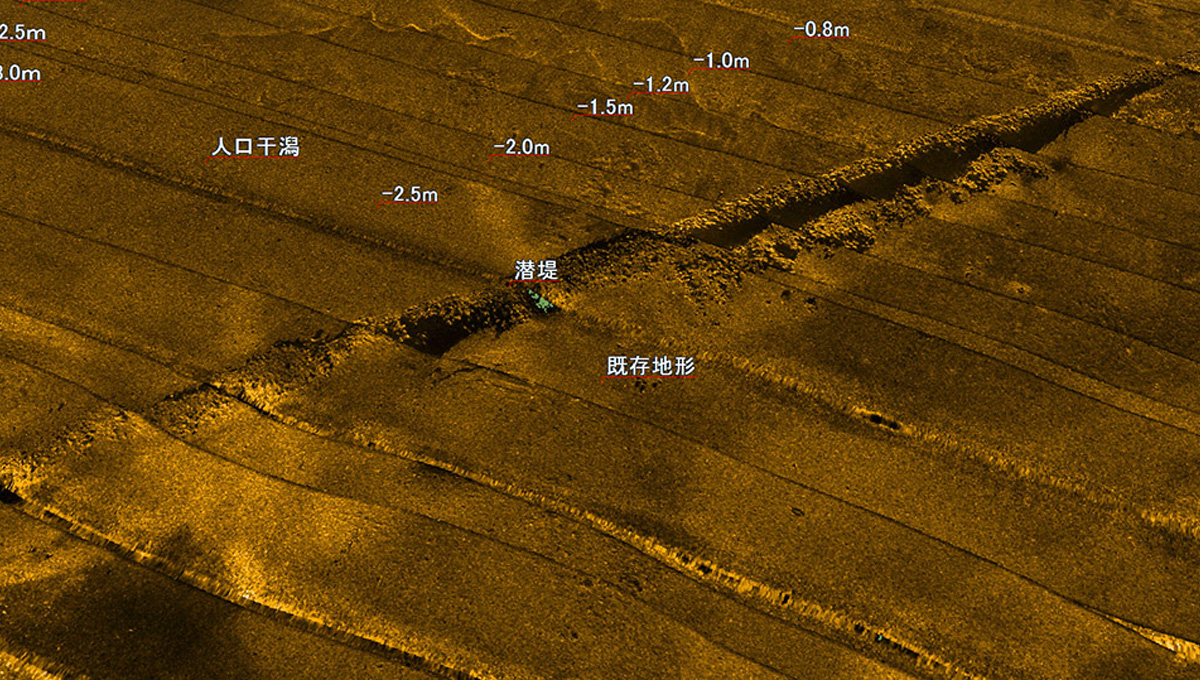

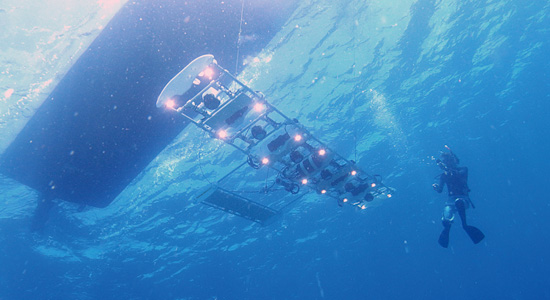

当社は、海底マッピングシステム「SSS」「SSS-100」を提供しています。これは、フォトグラメトリ技術を用いて、効率的に高分解能な海底のオルソモザイク画像および3Dモデルを構築するシステムです。水深や環境に応じて、2つのラインナップを提供しています。

- SSS:曳航式で、最大水深30mまで対応。6連カメラアレイを搭載し、船上GNSSで測位します。

- SSS-100:ROV搭載型で、最大水深100mまで対応。4連カメラアレイを搭載し、水中測量装置(USBL)で測位します。

これらのシステムは、東京大学 水野勝紀准教授と共同開発されており、特許も取得しています。

SSS

SSS SSS-100

SSS-100海底マッピングシステム

まとめ

黒潮大蛇行の終息は、自然が示すレジーム転換の重要サインです。 そのタイミングと影響を的確に捉えるには、表層だけでなく海底3Dマップに支えられた 一体的な観測・解析・可視化が不可欠です。高解像度地形を土台とした デジタルツインとデータ同化モデルは、科学の理解を深めるだけでなく、漁業・港湾・再エネ・防災における実務の意思決定を確かなものにします。